Supplement #7: Tobias Hering

zu Heinz Peter Knes, Fotografische Arbeit

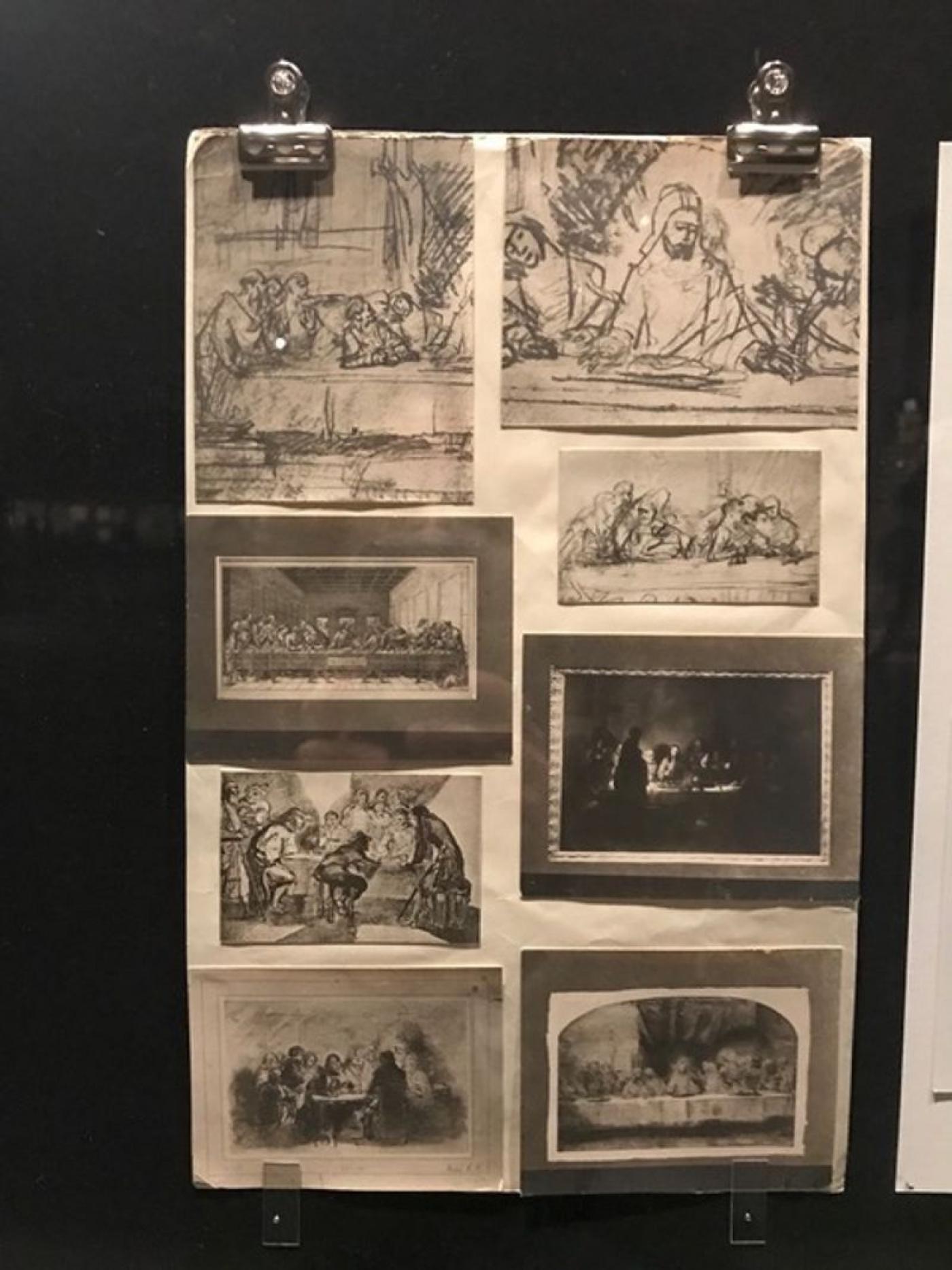

Vorformen des Atlas / Zettelkästen

Gespräch zwischen Heinz Peter Knes und Tobias Hering in der Ausstellung‚ Aby Warburg: Bilderatlas Mnemosyne oe Das Original— im Haus der Kulturen der Welt, Berlin, 29. Oktober 2020.

Audioausschnitt des Gesprächs

Wo hast du letztes Mal angefangen?

Von hier.

Ah ja, und ich hab mir brav den Anfang gesucht.

Ich weiß gar nicht... ist hier der Anfang?

Nein, der Anfang ist da drüben. ‒ Das finde ich ja einen interessanten Effekt, dass man dieses Bild von der Bibliothek sieht und sofort die Ausstellungsarchitektur...

...nachvollziehen kann, ja. ‒ Aber wie ist das gedacht von Warburg selber? Hat er die Tafeln dann auch selber wieder auseinander genommen? Denn die existierten ja neunzig Jahre nicht. Ich habe immer den Eindruck gehabt, das war eine Manifestation für den Moment, das heißt man könnte daran immer wieder Veränderungen vornehmen.

Das ist glaube ich eine Frage, die noch unbeantwortet ist. Ich glaube, es ging aber um ein Publikationsprojekt, das heißt die Tafeln waren für ein Buch konzipiert. Man geht also jetzt davon aus, dass es schon auf eine Fixierung hin gearbeitet ist und dann unvollendet blieb. Dass man aber den letzten ausgearbeiteten Stand... na gut, dann gibt es ja noch einige Vorfassungen. Auf Tafeln, die aber blöderweise anders nummeriert zu sein scheinen, deshalb kann man die nicht so leicht zuordnen. Aber das Ausstellungsformat ist hier ja erstmal total eingängig, oder? Man betritt den Raum und hat das Gefühl, man hat was vor sich, was als Ausstellung sehr gut funktioniert.

Ja, das sieht super toll aus. Sehr beeindruckend ist, dass man tatsächlich das ganze Material, wo das dann immer war, so rekonstruieren konnte. Ich dachte immer, das kann man gar nicht rekonstruieren, weil das Material nicht mehr vorhanden ist.

Ja, das habe ich auch immer gedacht. Ich wusste, dass es einzelne Vorträge gibt, die sich erhalten haben, und dass man daraus irgendwelche Rückschlüsse ziehen kann, welche Materialien er bei der Gelegenheit verwendet hat, aber nicht dass man die ganzen Tafeln rekonstruieren kann. Das war aber wohl auch eine ziemliche Friemelarbeit, weil die ja irgendwann aufgelöst wurden. Aber wohl nicht von ihm, sondern im Zuge der Archivierung und des Umzugs. Ich meine gelesen zu haben, irgendwann in den 60er Jahren wurden die einzelnen Exponate in eine andere Archivlogik eingegliedert und mussten dann nach Warburgs Logik wieder aus diesem anderen Archiv herausgezogen werden für diese Ausstellung jetzt.

Aber wie ist das dann... in welchem Moment ist dieser Bilderatlas als etwas Bedeutendes wieder entdeckt worden, wieder definiert worden? Wann fing das an, weißt du das? Das fand doch erst ab den 70ern statt, oder so.

Ja, ich glaube auch, ab den 70ern. Ich erinnere mich, dass es irgendwo in einem Wandtext oder im Ausstellungstext heißt, dass das erst in den 70ern wieder wahrgenommen wurde als eine eigenständige Arbeit, die es wert wäre... dass sich ein Interesse entwickelte, die zu rekonstruieren.

Ich bin eigentlich das erste Mal auf Warburg und auf dieses Prinzip gestoßen, als Henrik Olesen diese Arbeit gemacht hat, Some Faggy Gestures. Kennst du das?

Nein.

Das ist eigentlich auch so ein Bildatlas, über schwule Typologien, typische schwule Gesten. Some Faggy Gestures. Der verwendet auch schwarze Tafeln mit Reproduktionsmaterial aus allen möglichen Ressourcen zusammengestellt.

Wann war das?

Das war... ich würde sagen vor zehn bis fünfzehn Jahren ungefähr.

Und das war eine Ausstellung?

Ja, aber es gab auch ein sehr schönes Buch mit dem gleichen Titel.[1]

Auf deiner Website ist eine frühe Arbeit von dir dargestellt, die ja auch... vielleicht nicht schwule Gesten, aber schwule...

Die Schwulennummer, so habe ich das damals genannt. Das ist aber in dem Fall viel mehr biografisches Material, weil da eine bestimmte Zeit markiert ist. Das hatte was damit zu tun, dass ich mal sehr prominent auf dem Cover von Butt Magazine gelandet bin. Butt Magazine war in den Nuller Jahren ein sehr wichtiges Magazin für die, sagen wir mal, neue internationale Schwulenszene. Auf einmal so ein It-Boy zu sein, hatte was sehr Vereinnahmendes. Das hat mich sehr... ich weiß nicht. Ich kam damit nicht so gut klar. Aber gleichzeitig musste ich das auch irgendwie manifestieren und verarbeiten. Deswegen habe ich dem auch so einen Anti-... Ich habe einfach meine ganzen Schwulenbilder, das, worauf die Leute heiß waren, zusammengepackt, das waren 32 Fotografien, auch in so einem Ensemble aufgehängt und Die Schwulennummer genannt.

Wie bist du denn überhaupt auf das Cover von Butt gekommen?

Ich fand das Magazin sehr gut. Ich war damals am Anfang. Ich kam da gerade aus der... ich habe in Dortmund studiert, Fotografie, und ich habe am Anfang sehr biografisch gearbeitet. Meine erste Arbeit ging um Jugendliche, die im Spessart groß wurden, also in der Gegend, wo ich aufgewachsen bin. Drei meiner Geschwister habe ich über zehn Jahre immer wieder fotografiert. Die ersten beiden Arbeiten waren erstmal eine biografische Aufarbeitung. Butt Magazine fand ich damals gut, ich wollte da mitmachen. Die saßen in Amsterdam, also habe ich die in Amsterdam besucht mit meinem Portfolio. Ich war damals so etwa 30, Ende 20. Und dann haben die daraus was zusammengestellt. Das waren noch viele Selbstprotraits, ich war noch in einer ziemlich narzisstischen Bubble damals.

Das heißt, im Magazin waren Arbeiten von dir abgedruckt und du warst auf dem Cover?

Ja. Das waren viele Selbstportraits, oder Fotos, die mein damaliger Freund gemacht hatte. ‒ Also Warburg, wie gesagt, von da ab war er mir ein Begriff, seit der Arbeit von Olesen. Aber richtig eingelassen auf ihn habe ich mich dann erst, als wir dieses Buch über Reisen und Recherchen gemacht haben, on distance[2], von dem ich dir geschrieben habe, und für das Warburg unheimlich hilfreich wurde. Wie man Bildmaterial sortieren kann und wie man sich auch frei machen kann von bestimmten Narrativen, oder auch wie sich Narrative neu ergeben können.

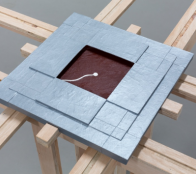

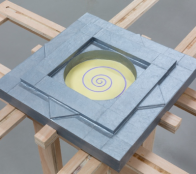

Ich habe eine noch kürzere Rezeptionsgeschichte Warburgs und des Bilderatlas. Ich habe aber das Gefühl, dass er relativ präsent ist im Diskurs, dass viel über den Atlas geschrieben wird, dafür dass er bislang ja kaum sichtbar war. Es hatte ihn ja wohl noch kaum jemand gesehen. Das Gewicht dieses Projekts hier, dieser Ausstellung, liegt ja in der Behauptung „erstmals das Original“, was immer das dann heißt. Trotzdem, hatte ich das Gefühl, gab es eine enorme Diskursproduktion und Bezugnahme auf den Atlas und auf Warburg. Dadurch, habe ich gemerkt, bildete sich mit der Zeit eine Vorstellung, die bei mir in etwa so aussah. Etwas Setzkastenhaftes... genau so eigentlich, so eine Form hatte ich im Kopf, glaube ich, mit so einem Rundbogen oben, ein bisschen was Sakrales. Und dann habe ich in Paris im Palais de Tokyo die Georges Didi-Huberman Ausstellung gesehen. Ich glaube, die hieß sogar Mnemosyne, aber das muss ich nochmal nachsehen.[3] Jedenfalls war das Gestaltungsprinzip dezidiert Warburgs Atlas. Der Ausstellungsraum wurde dort ganz merkwürdig sakralisiert. Auf einer Kopfseite war eben genau so eine vertikale Setzkastenform aus kurzen Filmausschnitten. Es ging um Filme. Die Ausstellung bestand aus kurzen Filmausschnitten, die geloopt waren. Eine filmarchivarische Arbeit, die verschiedene Filmgesten aufeinander bezieht. Es gab eine Installation, die so funktionierte, also aufrecht, und der Rest war alles auf dem Boden. Das heißt, man ging auf einer Balustrade und guckte die...

... und da unten waren filmische Bilder?

Ja, von oben wurden diese Szenen nebeneinander projiziert, wie ein bewegtes Fotoalbum ein bisschen. Das war für mich das erste Mal, dass jemand, dem ich die Autorität zugebilligt habe, dass er wisse, wie das bei Warburg ausgesehen hat, das einmal visualisiert hat. Aber vorher hatte ich, außer ein paar Fotos, die man mal gesehen hat, keine Vorstellung ‒ bis man das jetzt hier sieht, wie der Atlas organisiert war. Das finde ich schon interessant: diese Vorgeschichte, die immer ein bisschen in Abwesenheit des Eigentlichen ist, und jetzt das Eindringen des „Originals“. Ab heute kann man, müsste man sich hierauf beziehen, denn ab jetzt kann eigentlich keiner mehr sagen, er wisse nicht, wie man sich den Atlas genau vorzustellen habe. „Na, da hättest du nach Berlin fahren müssen.“

Tafel 1

In welchem Sinne ist zum Beispiel das hier ein Original?

Meinst du jetzt dieses Bild oder die ganze Tafel?

Du kannst gerne zu beidem... „sinnieren“. Gut, bei der Tafel ist es klar... nicht „klar“, aber da ist nochmal ein anderes Element drin: die genaue Zusammenstellung.

Es ist nicht das Original. Es ist eine Wiederherstellung, aber man arbeitet mit Originalmaterial, und deswegen ist da so eine Verbürgtheit drin, weil man nicht nochmal mit Reproduktionen oder mit Platzhaltern, sondern tatsächlich mit dem Material die Rekonstruktion machen kann, das das Original war.

Das heißt also, es ist ein Original, weil Warburg es in der Hand hatte.

Ja, deswegen kommt es auch mit „Aura“ daher, im Sinne von „der Meister“...

Und das ist ja genau die Bewegung, die Benjamin beschreibt. Die Reproduzierbarkeit hat die Einzigartigkeit des Kunstwerks zerstört und damit den Verlust der Aura bewirkt. Und dann wurde der Begriff der Authentizität eingeführt, die an den Urheber geknüpft wird. Und damit wird die Aura wieder eingeführt, damit, so verstehe ich Benjamins Kapitalismuskritik darin, das Kunstwerk für den Kapitalismus verwertbar bleibt, indem der Kultstatus des Objekts durch die Behauptung der Authentizität wieder hergestellt wird. Wenn das die Argumentation ist, dann finde ich es problematisch, sich mit dem Begriff des Originals auf dieses Pferd zu setzen.

Die Sache selber ist ja viel komplexer als so ein Begriff wie „das Original“, der dann wirklich falsch ist auf eine Art.

Verstellt der nicht sogar was? Für mich verstellt er ein bisschen, dass Warburg das zu einer Zeit gemacht hat und auch nur machen konnte, wo er eben mit diesen ganzen Reproduktionsformen arbeiten konnte, Kopien, Fotos, Postkarten... Vieles hat er selber abfotografiert, glaube ich, aus Museen oder aus Büchern. Das Ganze ist ja auch eine Orgie der Reproduktion. Ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass für ihn der Begriff des Originals ...

... interessant gewesen wäre überhaupt. Ja, denn auf eine Art arbeitet er ja gerade gegen das Original. Sein ganzer Ansatz ist eigentlich genau das Gegenteil. Das stimmt. Ich habe erst vor ein paar Tagen nochmal gelesen, wie sehr ihn der Prozess interessiert hat; dass so etwas eigentlich nie wirklich abgeschlossen ist. Ok, das ist jetzt irgendwann da angekommen, wo es ist, aber wahrscheinlich hätte Warburg, wenn er mehr Zeit gehabt hätte, daran weiter gearbeitet. Hier etwas verändert, da etwas, und so ist ja auch die Arbeit. Ich meine, dann fällt einem irgend etwas in die Hand oder kommt einem irgendein Gedanke, weil man etwas sieht, und schon ändert sich das Tableau. Ich finde, auch das muss man immer mitdenken bei der ganzen Fetischisierung des „Originals“, die da jetzt stattfindet.

Du hast mir in diesem Sinne auch etwas geschrieben auf meine erste Email, in der ich meinte, ich hätte zu der Warburg-Ausstellung soviele Fragen im Kopf: dass du es gut findest, dass es nicht so auserklärt ist.

Ja, ich muss echt sagen, als ich das erste Mal hier war, hat mich das schon überfordert. Ich konnte nicht vor den Tafeln stehen und anfangen, das nun alles irgendwie bildanalytisch zu lesen, diese hunderttausend Gedanken, die da drin stecken, auch nur im Ansatz irgendwie nachzuvollziehen. Denn jetzt steht man ja vor dem „Original“ und könnte das. Ich bin also überwältigt gewesen und auf eine Art auch enttäuscht, dass das nicht geht. Ich habe irgendwo eine Ausstellungskritik gelesen, in der angekreidet wurde, dass hier die Vermittlung fehle. Das finde ich gerade nicht. Ich finde, dass es auch als was Mysteriöses da hängen darf, als etwas, das sich nicht gleich wieder entschlüsselt und auflöst und wo wir alle nachlesen dürfen und wissen: „Ach so...“

Tafel 8....20

Gibt es denn Tafeln, die dir besonders viel bedeuten?

Das nicht, aber es gibt Tafeln, über die man schon viel gelesen hat. Zum Beispiel die über die Nymphen. Oder die, wo er so klar herausarbeitet den Bezug zur Antike des bewegten Körpers. Um Affekte in der Renaissance darzustellen, hat man Figuren aus der Antike genommen, die sich bewegten. Das ist irgendwo dahinten, da sieht man ein Renaissance-Gemälde, auf dem vier weibliche Figuren zu sehen sind. Ich glaube eine Frau wird irgendwie zurecht gemacht. Drei Figuren sind ganz statisch und sitzend, und dann kommt diese eine rein mit wehendem Kleid und einem Tablett, das sie so hochhält, glaube ich. Da ist dieser Bezug der Renaissance zur Antike nochmal anders erklärt: Wieso kommt die jetzt hier so rein, die ist ja ganz anders als die anderen. Was ist mit der los, mit dieser Frau mit dem wehenden Kleid? Und gleichzeitig sind es wie Kopien von antiken Frauendarstellungen. Eine Nike, bei der das Kleid weht, und wo es nicht um was Statisches geht, sondern um Bewegung. Das taucht auf verschiedenen Tafeln immer wieder auf. Das ist etwas, das ihn unheimlich fasziniert hat.

Auf der anderen Seite zeigen die Tafeln ja auch die Bewegung eines Motivs durch die Kunstgeschichte – dass das nicht eine zeitlich datierbare...

... abgeschlossene ...

... damit aber auch zeitlose Erscheinung ist, sondern dass die Geste immer wieder auftaucht.

Und das hat ja auch was sehr Tröstliches auf eine Art. Das Gefühl, dass man verbunden bleibt mit den Generationen davor und dass eine Form immer noch eine Bedeutung haben kann. Das ist das Spannende, glaube ich, wo man dann so eine Art Forscher oder auch Teilnehmender wird – also wenn man auch Künstler ist. Eine Art Staffelübergabe von Formen.

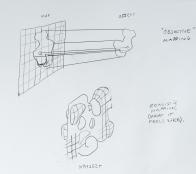

Du hast eben gesagt, was dich bei dem Buch-Projekt on distance interessiert hat, war das Befreiende, das durch diese Form des Bilderatlas für die Zusammenstellung nahegelegt wird. Und eben hast du auch das Prozesshafte erwähnt, das ja auch in deiner aktuellen Ausstellung eine Rolle spielt. Ist das ein Bezug, den du dir bewusstgemacht hast? Oder was heißt das für dich, „prozesshaft“?

Das ist auf eine Art etwas, das mich immer begleitet. Ich will auch die Sachen nie zu genau wissen. Diese Bilder, in denen es um das Operative geht des Fotograf-/Fotografinseins, sind ja eigentlich nicht für eine Ausstellung gemacht gewesen. Das sind Bilder, die im Prozess entstanden sind und die sich hier und da in den Vordergrund gespielt haben, aber eigentlich nicht genau wussten, welche Bedeutung sie haben sollen. Und jetzt sind sie aber definiert worden, dadurch, dass ich sage: Lass uns doch mal eine Wand machen, wo wir nur die Bilder hinhängen, wo es um die Arbeit geht.

Um die Herstellung anderer Bilder.

Um die Herstellung und was das alles sein kann. Auch im Sinne von befreiend: dass dann ein Strauch im Herbst mit ganz tollen Farben von den Blättern, auf den ich gucke, wenn ich vom Arbeitsplatz aus dem Fenster gucke, dass der auch Teil davon ist, weil das auch eine Beschäftigung mit einer Farbigkeit ist oder so. Und so gibt es ganz viele kleine Momente, die da auch ihren Platz haben können, wenn man so was definiert.

Ist der Bezug innerhalb der Ausstellung so, dass die Arbeiten, die im Zuge dieser dokumentierten Prozesse entstanden sind, dann auch zu sehen sind? Ist da ein eindeutiger Bezug im Raum zwischen dem Prozess und dem, was der Prozess hervorgebracht hat?

Wir haben von der Entstehung der anderen drei Arbeiten auch bewusst Fotos mit reingenommen, so dass man das auch vorkommen sieht und eine Klammer hinkriegt.

Dass man sich ein bisschen im gleichen Raum bewegt.

Ja.

Rückseiten

Beim Riemenschneiderfilm[4] ist mir was aufgefallen, was damit zu tun hat, aber auch hiermit[5]: dass man das Gefühl hat, nicht unbedingt hinter die Kulissen, aber oft auf die Rückseiten zu schauen von Riemenschneiders Arbeiten – so wie sie jetzt zu betrachten sind, aber eben üblicherweise von vorne. Ihr habt euch oft so positioniert, dass man sozusagen das Profil der Arbeit sieht, dass man sieht, wie die Aufhängung der Figuren hinten ist...

Das hat viel damit zu tun, dass wir... das ist ja ausschließlich christliche Ikonografie. Die Renaissance ist bei ihm noch nicht angekommen, obwohl er Zeitgenosse von Dürer ist. Auf eine Art waren wir damit beschäftigt, wie kriegen wir das Religiöse... nicht raus, aber wie können wir das ein bisschen umgehen, indem wir auf Nebenfiguren gehen und nicht immer auf Christus am Kreuz. Wie können wir diese christliche Ikonografie ein bisschen abschwächen.

Aber wieso habt ihr euch dann überhaupt auf Riemenschneider eingelassen, wenn euch das so im Wege stand?

Weil es da ja trotzdem auch ein Menschenbild gibt, das sehr anrührend und toll ist. Da ist ja auch was sehr Humanistisches drin in dieser Arbeit. Es ging schon ein bisschen darum, diesen anderen Blick auf diese Arbeit zu finden, die ja sowieso ihren Platz hat. Der Film ist auch ein bisschen zufällig entstanden. Kristin Loschert und ich sind beide in dieser Riemenschneider-Welt um Würzburg groß geworden. Er ist dort bis heute der Volkskünstler. Man wächst mit ihm auf. Und wir haben einfach irgendwann mal gesagt, lass uns doch einfach diese Riemenschneider-Tour mal machen. Fahren wir doch diese ganze Kirchen mal ab, da ist ja ganz viel auch noch in Kirchen auf Dörfern vorhanden.

Du sagst „Volkskunst“. Das ist in den Arbeiten ja total drin. Für mich sind das Arbeiten, in denen die Volkskunst in einen Gegensatz zum Sakralen tritt. Ich finde, in diesen Arbeiten ist der Gegensatz schon drin zwischen der Religion als etwas, was noch sehr stark mit der Macht, auch mit der politischen Macht verbunden war – heute ja fast schon wieder –, und dem Volk, also den Menschen, mit denen Riemenschneider ja auch gelebt hat. Dass die als die von dieser Macht und auch von dem religiösen Dispositiv zum Leiden Verurteilten darin auch sichtbar werden. Vielleicht schon durch die banale, oder nicht banale, aber vielleicht offensichtliche Tatsache, dass man das Gefühl hat, die Gesichter und die Figuren sind nach der Natur gemacht, also nach Leuten aus Riemenschneiders Lebensumfeld. Ich habe, glaube ich, auch mal irgendwo gelesen, aber vielleicht stimmt das nicht, dass viele Gesichter Selbstportraits sind?

Man sagt für drei Arbeiten, glaube ich, dass es eine Zuschreibung von Selbstportraits gibt.

Weißt du, welche Figuren er da für sich gewählt hat?

Kann ich jetzt so aus dem Handgelenk nicht sagen.

Das ist jedenfalls ganz stark, finde ich, und das vermittelt sich auch in eurer Arbeit durch dieses sehr genaue Hingucken. Ihr arbeitet ja auch mit Lichtwechseln, wodurch die Mienen bewegt werden in den wandernden Schatten. Und gleichzeitig sieht man das Material, das Holz, die unglaublich vielen Holzwurmlöcher.

Man sagt, dass Riemenschneider der erste war, der auf das, was man damals „Fassung“ nannte, verzichtet hat. Also dass das Holz bemalt würde. Sein Ziel, oder was er machte, war, dass das Material naturbelassen bleibt, also nicht noch einmal einen Farbaufstrich bekommt. Das hieß aber auch, dass das Schnitzwerk so stark sein muss, dass es auch keines Anstrichs mehr bedarf. Also der Ausdruck musste handwerklich so stark sein, dass das schon reicht, ohne die Illusion der Bemalung.

Was man bei den Augen sieht, finde ich. Die Augen sind ja fast immer „leer“, aber man meint darin dennoch, einen Blick zu sehen.

Aber es ist auch interessant, dass es Formeln gibt. Die Gesichter wiederholen sich ja auch. Das sind sozusagen dann gefundene Formen, definierte Formen, die immer wieder angewandt werden. Das ist interessant, weil es darin schon ein auf etwas Industrielles, auf Vervielfältigung angelegtes Werk ist.

Eine Serialität.

Was wir auch so faszinierend fanden ist, dass in dieser gotischen Welt das Männerbild ein anderes ist. Die Männer sind da ja noch so viel weicher als dann bei der Renaissance, wenn Herkules und der Athlet auftauchen und auch zum Bild werden. Da verändert sich dann auch das Männerbild, aber die Geschlechter sind bei Riemenschneider noch sehr nah beieinander.

Das stimmt, und das fand ich auch sehr schön, als ich das in eurem Film nochmal gesehen habe. Man sieht die Figuren als etwas beinahe Hyperreales, sie treten einem als Bild entgegen. Als ich mir den Film auf dem Laptop ansah, kam meine Freundin rein und stellte sich hinter mich und sagte dann: Verrückt, das sieht aus, als wenn dein Bildschirm plastisch ist. Das bekommt eine andere Plastizität, als wenn man davor steht. Und dann bekommt dieser Effekt, die Befestigungen und Aufhängen und Verwitterungsspuren zu sehen, eine unheimliche Emotionalität. Man hat diese Bindung bekommen und dann sieht man, die sind fixiert, da ist denen hier etwas in den Hals gebohrt. Und es ist ja fast immer ein Leidensmotiv: die Kreuzigung, die Grablegung...

Ja, immer Trauerarbeit eigentlich.

Die Gesichter sind immer in Trauer. Ich fand, dass ihr da sehr schön was macht mit dieser Arbeit. Und jetzt stehen wir eben hier, und das war noch eine Assoziation, die ich hatte: die Rückseite zu zeigen. Aber das haben sie glaube ich nur hier gemacht.

Ja, ich glaube auch.

Das erinnert mich nun wieder sehr an die andere Arbeit aus deiner Ausstellung, die mir Melissa zur Ansicht geschickt hat, die Hannah-Arendt-Arbeit.[6] Ich hatte dazu vorher was gelesen, aber dann kam dieses erste Bild und dazu hieß es, glaube ich: „die Psychologie der Kunstgeschichte“ oder so...

Psychologie de l‘Art. Französisch.

Genau. Und ich wusste dann für einen Moment nicht, ist das jetzt der Filmtitel, oder was soll das heißen? Und dann fiel mir wieder ein, ach ja Hannah Arendts Bibliothek usw. Aber erzähl doch nochmal.

Die Bibliothek von Hannah Arendt wurde dem Bard College übergeben, die haben die sozusagen geerbt. Die haben dann natürlich angefangen, die aufzuarbeiten, und sind auf Lesezeichen in den Büchern gestoßen, was Hannah Arendt da alles so reingesteckt hatte. Und das ist alles Mögliche, also Alltagskultur von allem möglichen Material. Sie wussten nicht so recht, was macht man jetzt damit, wegschmeißen können wir es nicht. Und das endete dann in so drei Boxen mit Zuschreibung der Buchtitel, in denen sich jedes Lesezeichen befand.

Das hat das Archiv selber gemacht.

Ja, das haben die gemacht. Ich bin darauf aufmerksam geworden durch eine Studentin, die damals dort studiert hat und die uns das so gezeigt hat, auch mit der Idee, da könnte man doch was draus machen, das ist interessantes Material, weil sich darüber ja auch ein Leben abbildet. Weil es auch bis in die 20er Jahre zurückgeht. Da gibt es Zettel, und Rechnungen sogar, noch aus ihrer deutschen Zeit. Und dann habe ich das eigentlich relativ spontan durchfotografiert. Ich hatte nur einen Nachmittag dafür, kannte das Material noch gar nicht. Ich hab nur die Gelegenheit gehabt und die Gelegenheit genutzt. Ich hatte diesen schwarzen Tisch da mit Tageslicht und habe das eher sportlich durchfotografiert. Ich habe auch gar nicht geguckt, und hatte auch gar nicht die Zeit, auf Größenverhältnisse zu achten. Diese Visitenkarte, die ist jetzt auf einmal viel zu groß im Vergleich zu dem Brief... was mich im Nachhinein geärgert hat, was ich aber dann auch wieder gut finde, muss ich auch sagen, dass es dieses Wissenschaftliche ein Stück weit verlässt. Wir haben dieses Buch 2012 gemacht. Das war ein dicker Kasten eigentlich. Die Zettel, also die Bildkarten waren nicht gebunden, die steckten in diesem Schuber und auf der Rückseite war jeweils der Buchtitel.

Das Zielformat war also ein Buch, oder eine lose Blattsammlung, und nicht das Video.

Ja, das Buch war eigentlich... Aber das Buch, dadurch dass es so ein dickes Ding ist, lässt sich nicht in ein Ausstellungsformat einbinden. Und ich habe irgendwann gedacht, ich würde das schon gern auch mal zeigen wollen in einem Ausstellungsformat, und dachte, das kann man ja eigentlich nur in Form einer Dia- oder Bild-Ton-Projektion. Ich brauche also eine Stimme, die diese ganzen Buchtitel einspricht.

Und die auch die drei Sprachen relativ gut sprechen kann. Wer war das?

Das ist ein Sänger, Musiker, Joël Ameloot, der Halbfranzose ist, aber in der Frankfurter Gegend groß geworden ist, den ich Anfang des Jahres kennengelernt habe und der da gerade eine Umschulung vom Arbeitsamt bezahlt bekommen hatte zum Synchronsprecher. Er kam gerade aus diesem Kurs heraus. Ich mochte seine Stimme gern und er hatte die drei Sprachen drauf und hatte Lust drauf und dann ging das relativ schnell.

Das ist toll, die Stimme hat mir sehr gefallen, gerade weil sie die drei Sprachen ziemlich gleich gut spricht.

In der Vorbereitung habe ich, denke ich mal, es so ein bisschen Straub-Huillet-mäßig gemacht. Wir haben uns dreimal getroffen, sind alles durchgegangen... So readings. Und haben auch jedesmal uns gefragt: Was ist das für ein Buchtitel, worum geht es hier eigentlich? Also auch sozusagen verstehen wollen. Beim ersten Mal gab es natürlich noch ganz viele Fragen, die Aussprache musste man teilweise klären, auch das Latein, und Begrifflichkeiten, Namen, wer war Sabbatai Zevi zum Beispiel. Und dann wurde das so ein Prozess der Verbesserung und der richtigen Form.

Das Wissen hat sich dann also auch in die Stimme eingeschrieben. Denn die Stimme spricht die Worte doch anders, wenn sie weiß...

Auf jeden Fall, und das war auch ganz wichtig. Eine wichtige Frage war auch noch, wieviel Ausdruck kann in dieser Stimme drin sein, in dem, was sie ausspricht. Es sollte kein Automat sein, kein Sprachautomat, aber es musste trotzdem auch eine Art Neutralität haben. Das waren die Fragen, die uns bei diesen Lesungen beschäftigt haben und dann sind wir ins Tonstudio gegangen.

Du hast Straub-Huillet erwähnt und ich habe gestern ja nochmal diesen Text von John Berger gelesen, der auf deiner Website refenziert ist, und da zitiert er auch Brecht, dieses Gedicht, eine Anweisung an den Schauspieler. Ich weiß nicht ob ich das jetzt richtig zitiere, weil ich es eben bei Berger in englischer Übersetzung gelesen habe: den Moment so hervorzuheben, dass man den Kontext, aus dem er hervorgehoben wird, mit sieht.

Das sagt er zu einem Schauspieler?

Das nennt sich eine Anweisung an den Schauspieler. Da geht es darum, dass man das „Jetzt“ darstellt als umgeben von anderen Jetzten, möglichen Jetzten, auch zukünftigen Jetzten. Das hat meiner Meinung nach auch viel mit Straub-Huillet zu tun. Die Schauspieler sollen nicht „so tun als ob“, sie sollen nicht spielen, sondern rezitieren[7]. Das ist aber auch leichter gesagt als getan, denn es geht ja nicht nur darum, sich möglichst weit zu distanzieren, sondern in dem Moment, wo man spricht, ist man ja auch involviert und tangiert.

Absolut, und deshalb ist der Farocki-Film[8] ja auch so schön, wo er die Vorbereitung von Klassenverhältnisse[9] gefilmt hat, und da kommen genau diese Fragen. Der Film ist nur eine halbe Stunde lang etwa und es geht um diese Szene, in der der junge Mann, Rossmann, mit den zwei im Wald ist.

Mit dem Koffer...

Ja, mit dem Koffer. Man sieht ja erst, wie es da in einer Küche irgendwo in Kreuzberg um die Aussprache geht. Man muss es hören und sehen und muss sich rein... rantasten. Und das kriegt man da auch mit, die wissen auch nicht sofort: „Na ja, so halt.“ Sondern eher so: „Aha, ja, na dann mach doch nochmal.“ Das ist schön.

|

|||||||||||

|

|||||||||||

|

|||||||||||

|

|||||||||||

|

|||||||||||

|

|||||||||||